鏡開き

おはようございます!

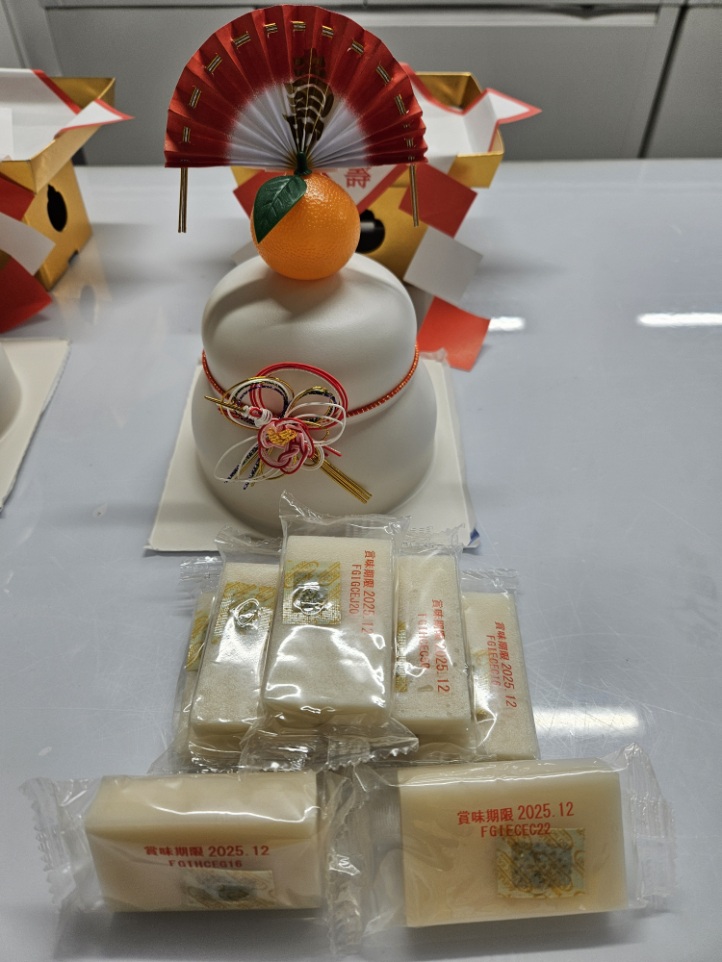

本社の山中です。今年の鏡開きは、1月11日(土)でした。お供えの中から「お餅」を取り出してみました(^^)/

八個入っていましたよ~。小さい頃は、まあるいお餅を重ねていて、鏡開きの頃にはヒビが入り焼いて食べても堅かった思い出があります。おばあちゃんが、お供のお餅をカラカラに干して、揚げてくれたのが美味しくて楽しみでした。

現在は、個包装にして保存され なんと( ゚Д゚) 一年も賞味期限があるんですね・・・

一年もおいしく食べられるなんてすごい。大切に美味しくいただきたいものですね(#^.^#)

鏡開きの由来

江戸時代、新年の吉日に商家では蔵開きの行事をしたが、武家において新年の11日(もと20日)に行われる行事で鎧などの具足に供えた具足餅を下げて雑煮などにして食し「刃柄(はつか)」を祝うとした行事。

餅をわる鏡開きと酒樽のフタを割る鏡開き

餅をわる「鏡開き」は刃物で鏡餅を切るのは切腹を連想させる、または縁を「切る」などを連想させて縁起が良くない。手や木鎚などで割り、切る、割るという言葉を避けて「開く」という言葉を使用する。

行事を調べてみると歴史や言葉の使い方、意味がわかり楽しくなりますね~

皆さんは、お餅をどのようにして食べているのでしょうか? 今はたくさんのレシピがあるので私もいろんな食べ方をしてみたいと思います。